La internacionalización de la educación superior: ¿y la medición para cuándo?

Por José Antonio Quinteiro Goris | Durante más de tres décadas, la internacionalización de la educación superior ha atraído cada vez más atención en el ámbito de las políticas, a escala institucional, nacional, regional e internacional. La implementación de estas políticas requiere una inversión sustancial a largo plazo que demanda ingentes recursos financieros y humanos, razón por la cual la evaluación y el control de la calidad son críticos para garantizar que tales esfuerzos de internacionalización contribuyan a la pertinencia y calidad de la educación, en línea con los resultados esperados.

En la medida que los esfuerzos de internacionalización se hacen más costosos, se vuelve crítico conocer objetivamente y en términos mesurables los logros alcanzados para así obtener apoyos más decisivos, particularmente en la universidad latinoamericana que cuenta con 55% de su matrícula en el sector privado. Por lo demás, la rendición de cuentas –instaurada en la agenda de políticas de los sistemas de educación superior desde la década de los ochenta- obliga a las instituciones de educación superior (IES) a establecer mecanismos que evidencien la efectividad de la inversión en todos sus ámbitos de acción. No obstante, diversos estudios demuestran que “la medición del desempeño en las universidades se ha utilizado con mayor frecuencia para administrar recursos financieros, productividad de la investigación y calidad de la enseñanza, pero menos para administrar la gestión de los servicios comunitarios u otras áreas que gravitan dentro de la tercera misión de la universidades” (Alach, 2017).

Otra fuerza que impulsa la medición de la internacionalización es la expansión y uso cada vez más generalizado de los rankings, pues las posiciones alcanzadas por las IES en estos instrumentos ya no solo interesan a las instituciones de élite en abierta competencia, sino que también se han convertido en fuerza germinativa de atención -y en algunos casos de obsesión- para un amplio espectro de universidades que desean verse remontando posiciones en las tablas clasificatorias. Como es bien sabido, la internacionalización está también considerada en estos rankings y, como es el caso del Times Higher Education World University Ranking, con un peso específico del 7,5% de la puntuación total.

El análisis de la literatura da cuenta de la existencia de algunos instrumentos para la medición de la internacionalización de la educación superior. El Internationalization Quality Review Process (IQRP, 1999) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en colaboración con la Asociación de Cooperación Académica de Bruselas, fue el esfuerzo primigenio en tal sentido. Más tarde aparecerían otros instrumentos como Criterios para Evaluar la Internacionalización de las Universidades del Japón (2006), el Indicator Project del Centro para el Desarrollo de la Educación Superior (CHE – 2006), el ACE Review Process de Estados Unidos de Norteamérica (2008), Indicators for Mapping and Profiling Internationalization – (IMPI -2007), la herramienta Mapping Internationalization (MINT) diseñada por la Organización Holandesa para la Cooperación Internacional en Educación Superior (NUFFIC – 2007), el Certificado para la Calidad en Internacionalización de la Asociación Flamenca de Acreditación de los Países Bajos (NVAO – 2011), y el proyecto de Indicadores en Educación Superior desarrollado entre la Oficina UNESCO de Bangkok y la Universidad de Tokio (2016), entre muchos otros.

Como investigadora y experta en el tema de internacionalización, Catherine Yuan Gao sostiene en su nuevo libro Measuring University Internationalization (2019) que “a pesar de la existencia de estos instrumentos, aún no ha sido desarrollado uno que incluya un número manejable de indicadores”. Y habla, en este sentido, del “mushrooming effect” o “proliferación como esporas” para denotar el exceso de indicadores que dificulta la aplicación de estos instrumentos. En virtud de ello, conduce una investigación con miras a relevar un conjunto de indicadores no solo tributados desde un marco conceptual que ella misma elabora, sino que también toma nota de los sugeridos por el funcionariado de las IES que, en definitiva, son quienes adelantan los esfuerzos de internacionalización y a quienes esta información interesa de primera mano, en la certeza de que “su involucramiento maximiza la utilidad y la aceptación del instrumento”.

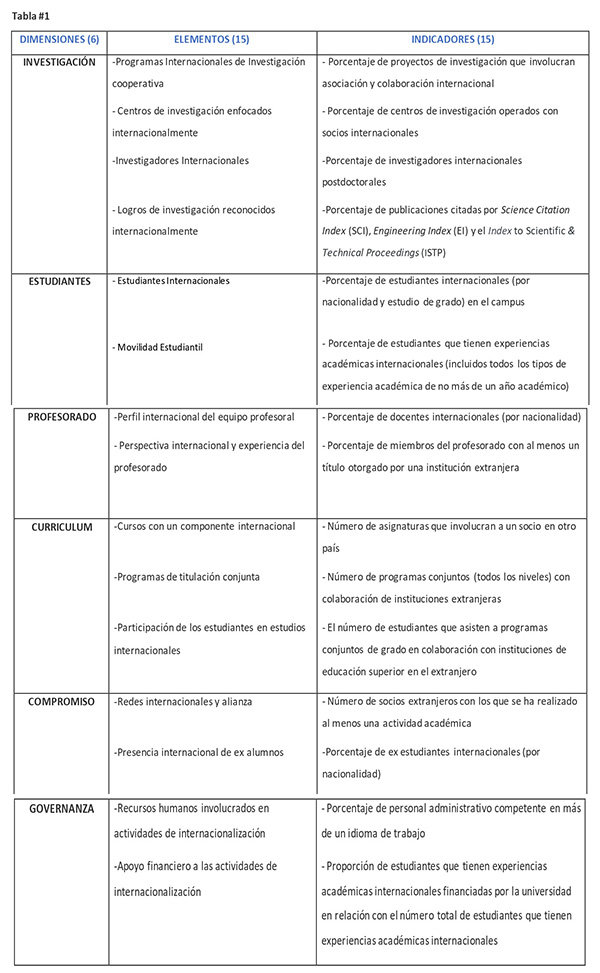

La investigadora Yuan Gao aplicó un cuestionario en China, Singapur y Australia, y filtró los datos (129 encuestas válidas) excesivamente desagregados y otros que solo podían aplicarse a un contexto particular, arribando a un set de 6 dimensiones, 15 elementos y 15 indicadores indispensables que, a su consideración, actúan como denominador común para cualquier ejercicio de medición de la internacionalización, a pesar de haber sido relevados en el contexto geográfico Asia-Pacífico (véase Tabla #1).

A pesar de esta gran aportación, C.Y. Gao señala que los indicadores solo pueden proporcionar una fotografía instantánea de lo que está sucediendo con la internacionalización y que en ningún momento podrán sustituir una evaluación exhaustiva pues no todos los aspectos valorados en la internacionalización pueden cuantificarse. Por esta razón, la autora deja fuera de este conjunto de indicadores básicos aquellos que gravitan dentro de la dimensión cultural ante la ausencia de relaciones lineales de causa-efecto entre los componentes agrupados en ella o sus interrelaciones con cualesquiera de las otras seis (6) dimensiones identificadas.

¿Por qué es tan difícil medir los resultados de la internacionalización en la educación superior?

En primer lugar, pareciera no haber consenso sobre los componentes que deberían incluirse en la medición de la internacionalización de la educación superior, lo que implica la falta de una construcción definitoria clara en torno al concepto (Gao, 2019).

En segundo lugar, muchos de los instrumentos existentes solo cubren un aspecto de la internacionalización, por ejemplo, la movilidad estudiantil entrante y saliente. Otros incluyen indicadores que no son adecuados para la comparabilidad internacional como, por ejemplo, el ideado por Horn, Hendel and Fry (2007) que incluye indicadores como “número de voluntarios del Cuerpo de Paz” (‘Peace Corps Volunteers’) que solo aplica a la medición de IES dentro del contexto de los Estados Unidos de Norteamérica.

En tercer lugar, se evidencia una exacerbada propensión a la comparación con las llamadas “World Class Universities” (WCUs) que gozan de un sinnúmero de factores que favorecen la intensidad y calidad de su dimensión internacional, por lo que cualquier esfuerzo comparativo conduce inexorablemente a resultados desmoralizantes que abortan o desalientan la continuidad de cualquier esfuerzo de medición. Baste recordar que las WCUs son las dedicadas intensivamente a la investigación y que los rankings internacionales asignan justamente a los indicadores de investigación el mayor peso (80% ARWU, 62,5% THE y 60% QS) (Gacel – Ávila, 2018).

Por último, resulta difícil conseguir información confiable y relevante que pueda ser internacionalmente comparable en las áreas de aprendizaje, transferencia de conocimientos, apropiación cultural y otras.

A pesar de estos y otros factores que obstaculizan la medición de la internacionalización en la educación superior mediante indicadores, el proceso de internacionalización también puede ser asumido por las propias IES bajo un modelo de autorregulación que comprenda la autoevaluación y la evaluación por pares académicos o instituciones equivalentes. Bajo este modelo, la movilidad intrarregional de estudiantes e investigadores, los proyectos de investigación conjunta y las redes de investigación serían componentes de una internacionalización en consonancia con el prototipo conceptual ideal de la universidad latinoamericana y caribeña con marchamo de calidad y sentido propio.

RELATED ITEMS